Il y a quelques semaines, j’ai eu envie d’écrire ce qui se passait dans ma vie en ce moment, et j’ai vu que si je postais cette page le 23 avril 2010, ça ferait pile 1000 jours depuis la dernière fois que j’ai mis une page sur ce site. |

Je suis maniaque sur beaucoup de choses (comme commencer un blog un premier janvier, ou vouloir tout contrôler) et j’ai bien conscience que c’est ridicule d’attendre que ça fasse exactement 1000 jours pour ajouter quelque chose de nouveau. D’autant que je suis le premier à pester contre cette omniprésence des chiffres dans notre façon de vivre. D’autant que je suis le premier à me moquer des numérologues ou des gens qui voient des signes un peu partout, dans l’astrologie ou le marc de café. D’autant que… Mais pourquoi pas après tout ? Mille jours, ça sonne bien. Visuellement je me vois parcourir mille journées depuis la dernière fois, et où j’en suis aujourd’hui. C’est ce que je vais vous raconter sur cette page. On va débuter par le boulot, puisque j’écris ce texte dans la boite où je bosse en ce moment, et que j’ai du temps libre. |

Depuis juillet 2007, j’ai encore un peu voyagé. Moins qu’avant, car les missions que j’ai fait ont été plus longues. J’ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux visages, et si je n’en ai pas parlé ici, j’ai continué à casser du sucre sur le dos des relous via le blog que j’anime pour la troisième année. Y’a pas que des relous, mais y’en a quand même, et parler des non-relous, c’est soporifique. Parler des collègues chiants, ça défoule, ça fait rire, et je suis surpris de ne pas avoir été démasqué jusque là, puisqu’il est très facile d’accéder à mon blog en tapant mon nom et mon prénom dans n’importe quel moteur de recherche. |

J’ai mis toutes

ces anecdotes sur mon blog, dans la catégorie

ad hoc, comme une sorte de troisième Tome de Quotidien Survival,

en discontinu, pour continuer un peu le voyage dans le monde merveilleux

du travail. J’aime bien ce terme « ad hoc ». Ca

me fait penser au Capitaine du même nom et j’ai l’impression

d’être en pleine tourmente maritime sur un bateau avec

Tintin qui vient me voir affolé en me criant « Mais c’est

une vraie tempête !!! » ce à quoi je lui répondrais

« Une tempête ? Ca ? Oh non, rien qu’une brise !

» |

|

J’ai des collègues sympas dans l’ensemble. Y’en a un avec qui je peux parler de tout, il est très ouvert, a de la réplique, et je passe de très bons moments en sa compagnie. Ce qui n’est pas le cas avec une autre collègue qui me fascine. Elle me fascine au point que j’en viens à me demander si je ne suis pas un être vraiment cruel pour avoir les pensées qu’elle m’inspire. Je me creuse la tête et je me dis qu’à ma place, certaines personnes de ma connaissance ne se gêneraient pas pour dire qu’elle ne sert à rien. Au fond, je le pense aussi, mais je me sens coupable de penser ça. Je n’aime pas avoir ce genre de pensées, mais je les ai, et j’ai fini par l’accepter. |

|

Oui,

elle ne sert à rien. Je dis ça de sang froid, et je me

dégoute car je le pense pour de vrai. Chaque phrase qu’elle

dit, chaque réplique qu’elle sort, chaque son qui sort

de sa voix transpire la déprime absolue et administrative. C’est pas que je la déteste, loin de là, ni que je la méprise, mais elle représente tout ce que je ne comprends pas. Elle est une énigme pour moi, c’est le genre de personne qui fait qu’on se demande comment elle peut vivre de la façon dont elle vie sans se tirer une balle. |

Elle m’appelle « Tim le Solitaire » (je ne fous plus de majuscules partout mais là ça s’imposait) en riant, comme si… Je ne sais pas en fait, je me pose trop de questions. Oui, je travaille souvent seul, dans mon coin. Oui, je déjeune seul, en lisant les journaux du jour. Oui je m’isole avec ma musique, pour travailler. Et, oui, je ne prends pas mes pauses en même temps que les autres, car j’ai pas trop envie que ma pause se transforme en inhalation gratuite de fumée de clope (tout le monde fume). Je préfère avancer mes trucs dans mon coin. J’ai une peur panique du temps qui passe. Depuis que j’ai entrepris de « réellement » (enfin j’essaye) faire des trucs de mon dessin, j’ai du mal à rester sans rien faire. J’ai une envie, j’ai des projets, j’ai des tas de choses à faire, alors quand je prends mes pauses, je fais des croquis, pour qu’une fois chez moi, je n’ai plus à me prendre la tête à réfléchir, et que je puisse juste « faire » ce que j’ai croqué dans la journée. J’avais déjà des soirées chargées quand je faisais Quotidien Survival, avec le blog c’est encore pire. Pire, mais bien. Pour la « cause ». |

Première digression philosophique de comptoir de cette page (mais vous y êtes habitué si vous avez lu quelques pages de ce site) sur ce que j’ai fini par appeler « la cause » depuis quelques années. La cause, c’est une machine à fabriquer de beaux souvenirs. Les beaux souvenirs c’est quoi ? C’est ce que je tiens à avoir au moment de mourir, pour ne rien regretter, pour m’en aller en me disant que j’ai vécu de belles aventures, et que j’ai autant que possible fait « le bien » autour de moi. Je repense à cette belle image du tremplin : étant petit, des gens m’ont apporté du bonheur. Ils ont à leur manière fait le bien autour d’eux et je me sens redevable de leur don (Pourquoi ? Je ne sais pas mais je ressens ça) et je veux à mon tour faire ce qu’ils ont fait. Pour qu’on progresse tous, pour qu’il n’y ait pas que la bêtise qui soit la seule chose constante en ce monde. Comme un relais qu’on se passerait au fil du temps, une flamme qu’il faudrait garder allumée car… Car pourquoi au fait ? Rien ne sert à rien ? Non, rien ne sert pas à rien. Il FAUT garder la flamme allumée. Sinon ça sert à quoi que Ducros il se décarcasse ? |

Il FAUT se presser le citron

au maximum et profiter du peu de temps qu’on a pour rendre ce

monde un peu moins pourri. Pour moi c’est faire des dessins

et rendre les gens heureux. Le seul truc dans « la cause » qui me fait un peu tiquer, c’est ce « il FAUT ». C’est une mauvaise formulation (qui inclut une bonne dose de culpabilité un peu maladroite de ma part) et j’aimerais que l’on comprenne bien que quand j’écris « il FAUT », je pense dans ma tête « il FAUT car je VEUX » (dessiner, sculpter, jouer de la musique etc) et ce « je VEUX » on l’a tous en nous - je crois - : c’est ce qu’on voulait faire quand on était petit, un rêve, certainement pas disparu, probablement enfoui, recouvert par plein de trucs, mais qui est toujours là. On a tous au fond de nous un truc qui nous tient à coeur. Je ne fais pas de jugement de valeur, y’a pas de rêve plus grand qu’un autre. Essayez chez vous et vous verrez comme ça fait du bien de faire ça. |

|

Si vous savez déjà tout ça et que pour vous j’enfonce des portes ouvertes, ce que je viens d’écrire ne vous aura pas été d’une grande utilité. Sans parler du fait que je sais très bien que si on reçoit du plaisir, on peut très bien ne pas se sentir redevable. Moi je me sens redevable, et si vous êtes plutôt du genre à ne pas vous sentir redevable, je ne vous en veux pas du tout. Le tout dans la vie est de trouver sa place et de se dire « Ok, je me sens bien, c’est là que je voulais être ». Je ressens ça en ce moment, je me sens à ma place. Dans de bonnes dispositions pour faire ce que je veux, pour la cause. Et c’est pour ça qu’aujourd’hui, après cette longue digression, vous comprendrez que j’ai du mal avec les gens qui ne veulent rien, qui sont blasés de tout, qui pensent que rien ne sert à rien, et qui, dans la très grande majorité des cas, ne font rien et s’en vantent (j’en ai vu, j’en connais). C’est certainement une façon différente de voir la vie, et je n’ai pas envie de faire de jugement, mais cette façon de voir les choses, selon les moments où je la rencontre, au minimum m’attriste, au maximum me met en colère. Si elle m’attriste, je pense à l’enfant qu’a été (ou n’a pas été) cette personne qui ne désire plus rien, n’a envie de rien. Et je me dis qu’il doit y avoir des circonstances atténuantes que je ne connais pas, et je ne veux pas juger sans connaitre, alors je passe à autre chose. Seul, dans mon coin, avec mes écouteurs. Si elle me met en colère, je canalise cette colère et j’essaye d’en faire quelque chose de créatif. Mais globalement, j’ai du mal. |

Et si ce n’était qu’une impression ? Et si j’étais fondamentalement quelqu’un qui ne supporte pas le vide de la vie (je pense qu’il n’y a rien après la mort, rien dans l’univers) et qui la remplit pour se donner l’illusion qu’il ya quelque chose ? Et s’il n’y avait (plus) rien ? Je me pose la question sans arrêt le soir quand je me couche. Je pèse le pour et le contre. Je m’embrouille pendant un bon moment, dans le noir, au chaud, et je me dis qu’il y a à priori quelque chose entouré d’une grosse dose de rien. Il y a quelque chose d’invisible, quelque chose de beau qui fait que je suis heureux, quelque chose qui donne des ailes, quelque chose que je ressens au fond de moi, et qu’il faut entretenir, qu’il faut alimenter. Parce que c’est ce qu’il y a de plus beau en nous, et que c’est ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. |

Dernièrement je repense souvent à une phrase de Brel : « Un homme passe sa vie à compenser son enfance. » La cause, c’est compenser. Il y a forcément une part de déception quand on passe de l’enfant à l’adulte. On s’aperçoit que le monde n’est pas tel qu’on l’imaginait etc. Cette cause, moi elle me permet de compenser, de faire en sorte que la vie ne soit pas complètement désagréable. Une part de travail de bureau, une part d’exploration, une part de découverte, une parte de magie avec le dessin, et je suis heureux. Pas à 100%, mais c’est pas comme si j’étais comme ces gens qui se plaignent tout le temps mais ne font rien pour changer leur ordinaire. |

Bon, voilà pour

le boulot. Je sais pas trop quand je terminerais cette mission, si

elle sera prolongée, mais je me dis que je changerais de boite

et que je rencontrerais de nouvelles personnes. Si à chaque

fois je suis soulé de devoir rencontrer à nouveau des

lourds, je le suis encore plus de devoir quitter les quelques collègues

avec qui je m’entendais bien. Sûrement car je n’ai

pas beaucoup d’amis dans la vie (j’entends, de «

vrais » amis, avec qui je peux vraiment parler). |

|

J’ai

rencontré plein d'autres personnes qui dessinent, et je me suis

aperçu (là encore je ne veux pas qu’on pense que

je fais un jugement de valeur, car ce n’est pas le cas) qu’on

n’était pas tous des chercheurs. Et moi-même j’ai

le sentiment d’à peine gratter ma surface alors que certains

sont à des kilomètres de profondeur, creusent avec talent,

ce qui me déprime et me rend un peu jaloux. |

Je connais plusieurs personnes qui sont très à l’aise pour faire la même chose dans un bureau, entouré d’autres personnes qui font pareil. Je n’ai jamais essayé de faire comme elles mais je me connais, je suis assez maniaque, et quand je me lance dans quelque chose (même si c'est un simple dessin sur une feuille) je ne supporte pas qu’on m’interrompe. Que ce soit un coup de fil ou autre chose. J’ai le sentiment que j’avance mieux quand j’ai le nez dans le guidon, seul, au calme, et quand on ne me regarde pas. Sur le fait de ne pas être vu, ça dépend du dessin, je sais que je suis très à l’aise quand je fais des dessins en direct pour des gens mais si il s’agit d’une planche d’une histoire, un truc un peu plus travaillé, plus « sérieux », je veux être seul. Mais respect à ceux qui arrivent à avancer avec un bruit de fond ou si on leur parle, pour le coup je suis jaloux de ne pas en être capable. |

|

En ce moment, je compense mon enfance en dessinant des histoires qui me sont arrivées il y a longtemps. C’est pas quelque chose que j’aurais pensé faire il y a de ça trois ans, et je suis content d’avoir été convaincu par plusieurs personnes (dont une en particulier) de mettre en images des choses que j’avais écrit dans un coin, et de voir que ça plait. Moi qui suis très attiré par des histoires longues, complexes, aventureuses, probablement très adolescentes (j’ai des pistes sous le coude) je suis étonné et très heureux de voir que ce que je raconte dernièrement plait car ce n’est pas le genre d’histoire vers lesquelles je me tournerais. Qu’on s’y reconnaisse, que l’on apprécie, ça me fait plaisir. Ci-dessous, cliquez sur les images pour les lire, chaque image envoie vers un de ces souvenirs. |

L’exploration urbaine est quelque chose que j’aime dessiner. C’est l’aventure. Un vélo dans la tête (qui à force doit souler certains lecteurs, je pense) C’est prolonger (compenser) les explorations que j’ai eu étant enfant, puis adolescent. C’est retrouver cette sensation de liberté, d’été qui ne finit jamais, d’insouciance. L’odeur des orties, de la forêt, des choses abandonnés, de la rouille, des planches cloutées, des baignoires remplies. Enfin je ne vais pas vous faire un dessin j’en parle très longuement sur cette page. |

Musicalement, j’aime

toujours autant Keith Jarrett et ait découvert d’autres

concerts de lui récemment. Si vous le pouvez, essayez de trouver

la deuxième partie de son concert à Vienne. C’est

une musique dans laquelle je me retrouve le plus. Les notes coulent,

limpides, une musique idéale à écouter un jour

de pluie. Ou pour lire cette page. |

|

|

Coté

kitch, je me suis plongé dans le Voyage au Centre de la Terre

de Rick Wakeman. J’avoue, c’est un gros plaisir coupable,

Rick Wakeman… C’est boursoufflé, c’est ridicule,

mais, mais, mais, MAIS il y a des instants de grâce, des suites

d’accords qui m’accrochent. J’ai beau trouver que les voix sont horribles, j’ai beau rire en entendant les paroles, rien à faire, j’y reviens. Surement car je repense au film que j’ai vu étant enfant, un film qui parle d’une exploration (tiens donc) avec de bien belles scènes. Alors oui, j’écoute cet album par pure nostalgie. Et un peu beaucoup aussi car je m’amuse à mimer les mains de Wakeman quand il part dans des solos monstrueux (c'est-à-dire très souvent). Ah, et « The Battle », quand même, ça déboite pas mal. |

A l’occasion, essayez de trouver « Greatest Hits » de Wakeman, dedans il y a le même Voyage mais sans les paroles, dans une version très années 90 (les sons midi, aïe aïe aïe). La version de « The Battle » y vaut cependant son pesant de monstres se foutant sur la gueule au Centre de la Terre. Ci-dessous, « The Battle » dans les années 70, attention les yeux... |

J’ai également trouvé la BO de « Ca » de Stephen King, qui me donne très envie d’aller visiter les friches mortes pour cribler Grippe-Sou de boucles d’oreille en argent. Autre découverte : Logos, de Tangerine Dream, assez kitch aussi, mais prenant. Enfin, la musique de Joanna Newsom me plait beaucoup, surtout des morceaux comme « Emily ». |

Je reviens à Keith Jarrett pour sa deuxième partie du concert de Vienne dont je ne me lasse pas. C’est pas que la musique en fait, c’est l’interprétation : assis, seul, improvisant (tout ?). Je passe sur le comportement du bonhomme qui semble être des plus détestables pour me concentrer sur la musique, qui, elle, est intacte. J’écoute cette musique et je vois de l’herbe sauvage un soir d’été. La chaleur accablante de la journée, les brins jaunis par le rayonnement solaire, ballottés par le souffle de l’autoroute juste à coté, impassible, suant le béton. |

|

Des arbustes penchés, craqués, le ronronnement de la vie. Les voitures, les branches et les feuilles qui se chatouillent là-haut au-dessus de ma tête. Et nous, allongés, à compter les nuages, à les regarder. Vous avez jamais remarqué que quand on fixe un nuage, dès qu’on a l’impression qu’il ressemble à un truc, il se change en autre chose ? C’est frustrant. |

Le blog, et ce qui m’est arrivé grâce à lui depuis : rencontrer des gens et leur faire des dessins. Je me souviens qu’étant petit, un de mes rêves était de travailler dans le dessin-animé. C’était en primaire. Et à la fin de l’école primaire, j’avais plutôt envie de faire de la bande dessinée, sûrement car c’était plus facile de gratter une bd d’une page que de pondre une animation de dix secondes quand on a moins de dix ans… J’ai donc toujours fait des petites bandes dessinées, que je montrais à mes copains. A peu près vingt ans plus tard je fais la même chose, mais sur un blog, et grâce à internet, tout le monde peut voir mes trucs. Coup de chance, avec le feutre, mon truc ne passe pas inaperçu, et je vois que j’ai un petit succès quand je vois des gens faire la queue pour me demander un dessin. Avec tout ça (le blog, les commentaires que me laissent les gens, les festivals, les gens que je rencontre) je me rends compte que je suis déjà très heureux, et j’en viens à me demander si je serais aussi heureux si j’avais un album à moi en librairie. Evidemment, je le serais, faut pas se mentir, car malgré tout, on cherche tous une sorte de reconnaissance, une validation, et avoir sa vraie bd en vente dans un vrai endroit, ça fait chaud au coeur. Et pourtant, en voyant les gens qui viennent me voir en vrai, j’ai l’impression d’avoir déjà atteint un objectif cher à mes yeux : qu’on aime ce que je fais, et qu’on vienne me le dire ou me le signifier en me demandant un dessin. Ca va sûrement paraître prétentieux ou mégalo ou je ne sais quoi, mais pour moi, avoir un album en librairie ça ne me parait pas être la chose la plus importante à faire pour le moment (je pourrais tout aussi bien la mettre sur le net pour que tout le monde la voit, ça ne me gênerait pas). Evidemment, il est clair que si un éditeur venait me voir pour me proposer de réaliser un album, je ne lui cracherais pas à la figure. |

Je n’avais jamais

pris le temps d’écouter l’album Abbey Road des

Beatles. Alors je l’ai mis sur ma platine vinyle un après-midi

pendant que je dessinais, et la deuxième face m’a scotché.

Je fus d’autant plus surpris que je réalisai que j’avais

déjà entendu cet album plusieurs fois ! En juillet 2002,

j’ai travaillé un mois dans une agence d’architecture.

Enfin « travaillé » est un grand mot, on va dire

que j’ai constitué un fichier dans lequel je devais répertorier

toute la documentation contenue dans la cave de cette agence. Et pendant

cette lourde tache, solitaire (et ultra-passionnante) j’ai pu

écouter des cds que les gens de l’agence écoutaient. |

Ce moyen existait avant,

et il faut essayer de le faire revivre (avec par exemple la «

cause » dont j’ai parlé plus haut). Evidemment,

c’est plus facile à dire qu’à faire, tout

est si mort, si pourri, le moyen de revenir chez soi est-il effacé

? |

Evidemment, j’interprète ça à ma façon car à l’origine, McCartney a écrit « Carry That Weight » alors que les Beatles se séparaient, les paroles du morceau reflétant alors le poids que chaque Beatle devrait porter en lui une fois que cette aventure serait terminée. Ce morceau c’est… pfouh, je sais pas comment décrire ça. Ca dégage une violente atmosphère de mélancolie, de fin, d’abandon, de résignation. Et c'est très très très beau. Enfin, le triptyique se termine avec « The End » qui nous prend par la main et nous invite à finir sur une note positive, dans un grand feu d’artifice. Avec un solo pour chaque Beatle, y compris Ringo Starr, et à la fin des paroles qui me fascinent : « Et au final, l’amour que tu reçois est égal à l’amour que tu donnes ». Ce ma parle, ça n’a pas autant d’impact que « Golden Slumbers », mais c’est quand même foutrement efficace. Idéal pour terminer un album, une carrière, une vie. |

Pour changer, des fois je déprime. Chez moi la déprime ça ne vient pas tout seul en pensant à des trucs comme la vie, la mort etc. Pour ce genre de truc je sais très bien comment m’en dépêtrer, je sais canaliser, je sais évacuer. Mais quand ce sont des choses extérieures qui me tombent dessus, et qui ne peuvent pas se régler avant un certain temps dont je suis dépendant, ça m’énerve profondément. Bien sur, c’est très facile de se dire « Attends un peu, ça va passer, il ou elle te rappellera en fin de journée, pense à autre chose en attendant » et je suis le premier à dire ça, mais quand même, ça me gonfle d’attendre, d’être impuissant, de ne pas avoir de contrôle. Et ça me gonfle

d’autant plus que depuis une ou deux années, quand je

déprime, j’ai mal aux mains. Comme si j’avais frappé

un tronc d’arbre avec mes poings pendant des heures, et que

je sentais une grosse douleur en elles. Ca me fait ça. Ca fait

mal. J’ai mal aux mains et je suis très énervé

car je sais que ça vient de la déprime. J’ai également

mal au coeur et les yeux rouges mais ça on peut dire que c’est

un symptôme normal de la déprime non ? Rien ne m’énerve

plus que cette sensation de ne pas pouvoir contrôler ma vie,

enfin, plus précisément, la façon dont mon corps

réagit. Mes mains me font souffrir alors que je ne leur ai

rien fait, et ça, ça me gonfle. Cette horreur de perdre

le contrôle doit être une des raisons pour lesquelles

je ne bois pas. La peur d’être bourré et de ne

pas être maître de moi-même, de mes paroles. De

laisser sortir certaines choses, aussi, des choses pas reluisantes.

|

|

|

|

|

|

|

« Le monde est de plus en plus pourri et ça me dégoûte d’en faire partie. » Voilà une phrase qui m’est venu pendant que je revenais de la Poste. Je venais de poster un dessin à une personne qui l’avait acheté. J’avais fait le dessin, il avait plu à cette personne. Rien d’extraordinaire hein, juste du plaisir à dessiner, et le plaisir de savoir qu’une personne aimera le dessin en l’encadrant, chez elle. Et pourtant, je marchais tranquillement, en ayant pris le soin de ralentir un peu ma course pour profiter du printemps qui était revenu. |

Savourer le parfum encore

fraîs de la pluie et de l’ozone sur l’asphalte encore

humide. Les feuilles en décomposition dans le caniveau, le

son au loin d’une tondeuse, un doux mélange ! Tout était

bien. Et pourtant, tout me rappelait que j’avais fait un dessin

avec des feutres chimiques, sur du papier fait en coupant des arbres,

puis l’avait envoyé par la Poste, donc surement via camion

ou en train ou je sais pas quoi. |

|

Bon, où j’en suis, j’ai parlé de mon boulot, du dessin, de la cause, de la déprime, du monde pourri dont on fait tous partie. Il reste quoi ? A l’heure où j’écris ces lignes j’ai prévu de retourner dans les égouts à coté du Manoir de Montjean. Des égouts qui n’en sont pas vraiment, enfin j’y connais rien mais c’est pas ce qu’on peut appeler des égouts très fournis. On dirait un collecteur d’eaux en cas d’inondation. Exactement la même chose que dans un certain bouquin de Stephen King. Depuis le temps que je ne suis pas allé là-bas je me demande si les choses y ont changé. Je vais y retourner seul. C’est sûrement inconscient, mais j’ai (avec quelques regrets) réalisé que c’était seul que j’avais le plus de plaisir à tenter le diable, à visiter des endroits abandonnés, et à ressentir cette douce montée d’adrénaline que l’on ressens dès que l’on franchit le pas de sa porte pour aller faire exprès quelque chose de complètement inutile, qui ne sert objectivement à rien si ce n’est à se shooter en inhalant des odeurs telles que l’aventure, l’interdit et l’adrénaline. J’en ai besoin. J’écris ça et j’ai le coeur qui me fait mal tant j’aime ça, j’ai besoin de ça, j’ai besoin de me retirer loin de ce monde, pour l’oublier un instant, pour un instant ne pas en faire partie et ne pas me sentir trop coupable d’y participer comme nous le faisons tous chaque jour. Je m’isole tout comme je m’isole également dès que je le peux, au travail. |

|

Seul

avec personne à qui parler, seul avec mes vieux démons,

seul avec mes bonnes vieills angoisses. A culpabiliser de l’inquiétude

que je pourrais causer si il m’arrivait quelque chose et qu’on

ne me retrouve pas. Cette culpabilité d’être attaché,

à ne pas pouvoir faire ce que je veux sans avoir peur de froisser,

de choquer ou de peiner mes proches. C’est horrible d’écrire

ça, c’est comme si je préférais n’avoir

aucune attache, amoureuse, sentimentale ou familiale, pour ne pas être

emmerdé par des considérations purement humaines. C’est

horrible d’écrire ça… |

Et pourtant je ressens ça. J’ai l’impression de faire du bien à certaines personnes (si je me base sur les gens qui me disent en vrai que je leur apporte quelque chose de positif avec mes dessins) et pourtant au fond de moi je ressens une vraie noirceur, une véritable haine pour tant de choses que j’ai du mal à ne pas me sentir mal quand on me fait des compliments. Dans ces moments-là, pour ne pas trop y penser, je repense à une phrase entendue dans un film dont j’ai honte de citer le nom ici, mais qui me parle beaucoup, et qui est très pratique pour m’aider à déculpabiliser quand j’ai honte de ce que je suis : « C’est pas ce que tu es au fond de toi qui compte, c’est ce que tu fais ». |

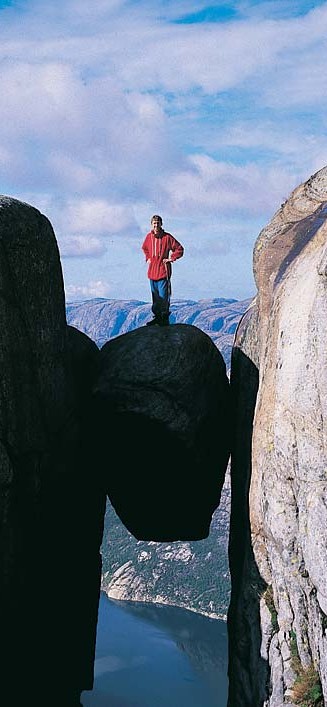

Autre journée. J’ai fini de déménager dans le nouvel appartement. C’est marrant, j’habite au 15 du grand immeuble, et il y a de ça environ sept ans, j’ai habité pendant une année au 13. De ma chambre, j’ai la même vue, mais six étages plus haut. J’ai perdu la vue sur la friche industrielle que j’ai eu la joie de contempler pendant cinq ans dans l’autre appartement, mais je trouve une autre vue, moins boisée, mais assez ouverte. Je vois la tour Eiffel au loin, ainsi que la tour Montparnasse. Je vois surtout les jonquilles que j’avais prises en photo il y a sept ans. Le même printemps, mais sept ans après. Sept ans après avoir commencé à écrire des pages pour ce site. Ca me fait vraiment tout étrange de revenir là. J’y reviens, mais cette fois je ne loue pas juste une chambre. Je peux donc profiter de vrais moments de silence, tranquillement, en me disant que je suis chez moi, vraiment chez moi. Je ne peux m’empêcher

de penser à ce que je faisais sept ans auparavant, quand j’étais

au 13. Je sais que j’ai travaillé au Paradis,

et que j’écoutais le Koln Concert de Keith Jarrett en

regardant la pluie couler le long des arbres, au travail. C’est

le souvenir le plus marquant de cette courte période pendant

laquelle j’ai pas mal flotté. Par contre, par fierté lors d’une exploration, je peux très bien ne pas avoir le vertige et me promener sur le toit terrasse d’un immeuble (pas trop près du bord quand même) et ne pas ressentir cette fouleur dans les jambes. Pourtant il y a dix milles raisons d’avoir le vertige dans ce cas précis comparé à quand je suis tranquillement dans ma chambre, couché sur mon lit, à regarder par la fenêtre. Et pourtant, pourtant, pourtant, si je suis au sommet d’une vieille usine abandonnée, j’ai pas de mal à emprunter un passage pas très sur. Sûrement car il y a la motivation de continuer le voyage, de faire des photos, et aussi de faire un peu le beau si je suis avec d’autres personnes. |

Je suis retourné à l’égout que j’avais d’abord trouvé par hasard avec un ami d’enfance puis un peu exploré par la suite avec d’autres amis dans la même année. C’est toujours un peu étrange de retourner là-bas. C’est pas juste l’égout, c’est toute la zone. Tout d’abord il y a sa localisation : hors de la ville. A l’écart, j’ai envie de dire « à l’abri ». A l’abri de la ville, mais pas du bruit, puisque c’est situé juste à coté de l’autoroute. On pourrait faire sauter des dizaines de pétards, personne n’entendrait rien. Tant mieux. L’autoroute à l’ouest, un long chemin (parallèle à l’autoroute) au nord, la forêt de Montjean à l’est, et au sud, et bien, pas grand-chose au sud en fait, la zone meurt d’elle-même au bord de la route de Montjean qui amène à Fresnes à l’ouest, et Wissous à l’est. Dans cette zone, trois

endroits : le Centre Annexe Municipal, un grand bâtiment qui

sert à entreposer tout ce qui est panneau, palissade etc. Inintéressant

au possible. Puis la maison abandonnée juste à coté

au bout d’un minuscule chemin défoncé. Actuellement

(2010) squattée vu le nombre incroyable de bâches et

de bricolages disposés dessus pour en faire un abri plus ou

moins correct. Enfin, l’entrée de l’égout,

invisible si on ne sait pas qu’elle se trouve là. Bien

sur, l’égout n’est pas à proprement parler

un « endroit », après tout c’est juste une

entrée qui permet d’accéder aux égouts,

mais vu la structure (un long puits d’au moins 30 mètres)

pour moi c’est un endroit qui a autant d’importance que

la maison ou le Centre Annexe Municipal. D’autant qu’il

est symbolique de toute une époque, d’un état

d’esprit que j’ai retrouvé quand j’y suis

retourné pour y faire la vidéo : l’aventure ! |

La sensation de marcher

seul vers un endroit quelconque pour y faire quelque chose d’absolument

inutile est une chose dont je ne me lasserais décidement jamais.

En décidant d’aller faire une chose de ce genre, rien

n’est pareil durant le trajet. L’air semble meilleur.

Ce n’est plus l’air froid, ou chaud, qui pourrait accompagner

un trajet ordinaire. |

|

Les bruits ne sont pas les mêmes non plus quand on fait un trajet de ce genre. Les voitures qui passent devant moi ne m’apparaissent pas comme des véhicules ordinaires. Ce sont des éléments de décors qui me disent « Toi tu va dans un endroit, à l’aventure, et nous on continue notre vie à coté » Je sais pas trop comment formuler ça en fait, mais c’est une sensation de liberté, d’être à l’air libre. Traverser à pied un pont qui enjambe l’autoroute, et contempler les voitures et les camions et les motos… Et admirer ça d’un air neutre en marchant le long d’un chemin poussiéreux, le soleil me brûlant la casquette. J’adore cette sensation, j’en parle sur cette page. Une fois au bout du chemin, je descends dans l’herbe en longeant la maison abandonnée. Je ramasse un gant qui traine par terre, ainsi que deux barres métalliques. Une pour gratter les contours de la plaque qui n’a pas été ouverte depuis des lustres, et une autre pour faire levier et l’ouvrir. |

|

La

vision de cette échelle que je n’avais pas vu depuis des

lustres, c’est fantastique. Y’a plein de toiles d’araignées,

y’a de la poussière, l’odeur sale et humide des égouts

me grimpe aux narines, et je suis on ne peut plus heureux que la plaque

n’ait pas été soudée car elle paraissait

plutôt grippée lors de mon repérage une semaine

plus tôt. Premier étage, puis le deuxième, puis le stage trois, puis le level quatre, et enfin le terminus, où tout le monde descend pour se retrouver face à la rivière de l’enfer. Et là, j’ai retrouvé ce sinistre bruit d’eau qui coule, sans discontinuer. Un bruit stressant d’eau qui semble arriver à toute vitesse, mais qui en fait n’augmente jamais. Juste un bruit continu, un fond sonore qui nous rappelle qu’à tout moment, il est possible que beaucoup d’eau (sale) arrive, et qu’à ce moment-là il faudra vite trouver un escalier pour remonter. |

Des escaliers, il y en

a, tous les cent cinquante mètres si j’ai bien calculé.

Un peu comme des stations de métro, enfin en tout petit petit

petit, mais j’aime les voir comme ça. Comme des échappatoires

au cas où… Je me souviens que quand on était plus

jeunes, on était arrivé au bout du tunnel pour constater

que la « rivière » se jetait dans un autre tunnel,

deux fois plus large, et cette fois-ci sans aucun moyen de marcher

sur les bords. Du coup on avait rebroussé chemin et on était

remonté à la dernière station pour voir où

on était. Et on avait pu juste voir à travers le trou

de la plaque un bout de paysage, sans pouvoir sortir pour cause de

plaque grippée. |

Reparlons musique, avec

cette fois-ci Joanna Newsom. On m’a fait découvrir cette

musicienne en 2008, et elle incarne bien ce dont j’ai envie

de parler dans ce paragraphe : le fait de ne pas aimer quelque chose,

puis en prenant le temps, oui. |

|

C’est sur son deuxième album que j’ai vraiment ressenti cette sensation de souffrir le martyr pendant cinquante cinq minutes. Pas à cause de la voix, non, mais à cause de la structure de l’album en lui-même. Si vous n’écoutez que de des trucs qui ne dépassent pas cinq minutes, vous souffrirez (en plus de devoir vous habituer à sa voix). Mais si comme moi vous aimez que la musique prenne le temps de se développer, de s’insinuer, de s’étendre dans de grands paysages, alors vous pourrez toujours vous amuser à explorer cet album, à souffrir, puis… Tout doucement… Au fil des écoutes… On remonte à la surface de cette tempête, on commence à apprivoiser les différentes vagues, on apprend à les reconnaitre, à savoir plonger dessous ou surfer dessus, et enfin à être comme un poisson dans l’eau. Non cette comparaison n’est pas naïve, non non non, je ressens vraiment ça quand j’écoute un album et que je me sens noyé dans une bouillie de notes sans cohésion apparente. Parce que la cohésion, la forme, l’architecture, tout ça, ça s’apprend avec le temps, avec les écoutes répétées. |

|

Il y a certaines choses où j’ai encore du mal, comme John

Coltrane, dont j’ai arrêté d’écouter

« A Love Supreme » au bout de la quinzième écoute,

définitivement écoeuré, et il y a certaines choses

qui ne révèlent leur beauté qu’au bout de

plusieurs écoutes, ne se laissant pas apprivoiser facilement.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, je suis très

heureux quand je repense à l’aventure que fut l’écoute

d’Ys (le second album de Joanna) qui me parut au début

extrêmement chiant. Extrêmement chiant car Joanna a un phrasé souvent assez théâtral qui peut agacer. Imaginez que vous êtes devant une fille avec sa harpe, et pendant vingt minutes elle vous joue un morceau en chantant « Je me promenais dans la forêt et j’ai trouvé un bijou au sol, oh mais c’est pas tout attendez en plus à coté, une grenouille me salua en me disant que plus loin je trouverais un chemin vers une tour de cristal oh mais attendez c’est pas tout il y avait aussi des boucles d’oreilles aux arbres et la rivière était rose oh mais attendez c’est pas tout il faisait nuit et puis et puis et puis la lune me souriait et puis oh attendez… » Je caricature mais des fois ça peut se résumer à ça. Et puis… Peu à peu… On se sent bien, on arrive un peu à oublier les paroles, et on se laisse porter par une musique que je trouve très belle... |

Et

originale car y’a pas des masses de musicien(ne)s qui proposent

un album avec dedans seulement cinq chansons, mais ces cinq chansons

sont assez longues et prennent le temps de poser une histoire, poser

une atmosphère, pour qu’on s’y noie de plaisir.

Par exemple « Emily », une réussite à tous

points de vue, ou « Monkey and Bear », et le fabuleux

« Only Skin » (vingt minutes) et oh attendez y’a

aussi « Cosmia » et c’est pas tout attendez y’a

aussi « Sawdust and Diamonds ». Tout l’album quoi.

Un délice de harpes, de violons, de percussions par endroits,

et surtout une ambiance pas banale qui fait que j’y reviens

souvent. |

Cet après-midi au bureau, une collègue est venue travailler en face de moi. Normalement elle est à l’autre bout de la pièce donc je sais pas comment elle bosse mais là je l’ai en gros plan depuis deux jours. J’en ai déjà parlé dans d’autres pages mais je suis toujours aussi étonné que des gens puissent écouter toute la journée la radio sans devenir fou. Parce que la radio, pour peu que ce soit une de ces radios qui passent à moitié de la musique, et à moitié de la publicité (donc des séquences horribles avec dedans des gens nous conseillent d’acheter des choses parce qu’avec ces choses nos vies seront resplendissantes) c’est tout de même excessivement énervant. Et je me demande comment on fait pour tenir une journée entière comme le fait ma collègue. Quand elle est venue s’installer en face de moi et qu’elle a allumé sa radio, en tombant évidemment sur un passage rempli de publicités, j’ai eu un petit moment de maladresse et je lui ait demandé d’un air étonné « Alors t’écoutes des pubs toute la journée ?! » ce à quoi elle m’a répondu passivement « Oui c’est vrai que y’en a beaucoup, c’est chiant ». Par lâcheté, je n’ai pas voulu envenimer la discussion en lui disant « Alors pourquoi t’écoutes si c’est chiant ? » J’ai augmenté le volume de mon baladeur et mis de la musique qui bouge afin de masquer le crispant son (c’est dans ces moments-là que je ne remercierait jamais assez un certain Vivien de m’avoir fait découvrir les preux chevaliers qui font du métal qui progresse) mais je n’ai pas pu éviter une voix qui m’a dit à un moment que pour un prix unique de vingt neuf euros hors taxe on peut avoir des super parquets flottants. |

Je relis de vieilles pages

et j’en peux plus des majuscules partout. Pardon d’en

avoir mis, pardon du fond du coeur. Je me demande bien ce qui m’a

pris d’en foutre des pelletées à tout bout de

champ. |

|

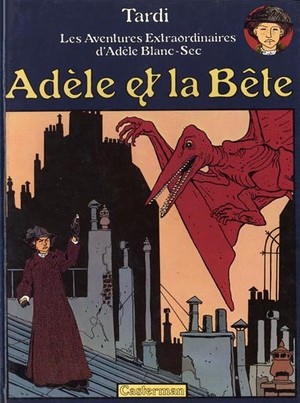

Au cinéma dernièrement : Adèle Blanc-Sec, une bande dessinée que j’aime (beaucoup) beaucoup. En apprenant que c’est Luc Besson qui réaliserait ça, j’en ai fait un dessin. Et puis un an après, je suis allé voir le film et… C’est étrange. En tout cas ce n’est pas Adèle Blanc-Sec au sens où toute personne qui a lu la bd l’entend. Je dis étrange aujourd’hui et je pense que dans un mois j’aurais oublié le film. L’intrigue respecte très vaguement la trame originale au point de dérouter quiconque a lu et relu la bande dessinée, mais le coté positif de ça, c’est que ça apporte de la surprise. Moi qui connais la bande dessinée par coeur je m’attendais à être déçu rien qu’à l’idée de devoir tout connaître à l’avance. Pour le coup le film n’est pas qu’une transposition à la case près de la bande dessinée. De la surprise, de la nouveauté, en soi c’est pas mal non ? En tout cas c’est ce qui fait que j’avais envie de voir « ce qui se passait dans la scène suivante » tout au long du film. Par contre, le reste, pfouh, que dire. Ok Louise Bourgoin joue bien la parisienne qui a de la gouaille, mais Adèle est-elle une parisienne gouailleuse qui s’entend bien avec son éditeur ? Non. Adèle passe-elle son temps à jouer au tennis avec sa soeur ? Non. Adèle penserait que c’est un sport idiot. |

|

Adèle se déguiserait-elle quatre ou cinq fois de suite

pour faire évader quelqu’un de prison ? Non. Adèle

demanderait à utiliser l’appareil d’Edith Rabatjoie

(tous deux absents de la bd) et n’irait pas amadouer (!) le ptérodactyle

en lui susurrant une chanson datant de 1961 pour ensuite le chevaucher

à la Harry Potteur. Enfin bon là je dis ça mais

si tout ça a été validé par Tardi himself

c’est qu’à priori Adèle serait le genre de

personnage qui pourrait faire tout ce qu’on voit dans le film… Mais bon, entre celle du film et celle de la bd, il y a un gouffre. Et quel dommage que le film évite le deuxième tome de la bd (« Le Démon de la Tour Eiffel ») et fasse complètement l’impasse sur l’histoire de secte à la fin de « Momies en Folie » dont le film emprunte pourtant (vite fait) l’histoire de la Momie d’Adèle. Je pourrais parler des heures de tout ce qui a disparu entre la bd et le film, mais à la base je n’ai jamais ressenti le besoin absolu de voir transposé à l’écran l’univers d’Adèle, donc c’est pas si grave que ça. |

Je suis à quelque jour de publier cette page et j’ai envie de terminer en parlant de mes projets de bd que j’ai rassemblé un soir de la semaine dernière, pour voir lequel m’intéressait le plus, et surtout lequel serait éventuellement compatible avec mon emploi du temps du moment qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour me consacrer à un projet « sérieux » (dans le sens où j’arrête le blog pour le faire, et je le publie moi-même si aucun éditeur n’en veut). Il y a deux choses qui ressortent. D’abord, un recueil d’histoires adolescentes dont j’ai publié quelques pages sur le blog depuis le début de l’année. Je compte démarcher des éditeurs, voir si ça les intéresse, voir si ils veulent en faire quelque chose... Ce serait sympa. Sur le blog, on dirait que ça plait. Pourquoi ne pas tenter cette voie ? L’autre projet que j’ai en tête depuis le début du blog me plait beaucoup plus car, bizarrement, si on ne pourrait pas autant s’y identifier que pour les histoires adolescentes, il me semble plus significatif, et me touche plus. Pour faire une comparaison un peu simpliste je dirais que le projet d’histoires adolescentes me permettrait de montrer mon coeur, tandis que l’autre projet me permettrait de montrer mon cerveau (et le truc sympa ça serait que sous couvert d’une bd ludique et originale, il y aurait un message, un sens caché, à trouver). |

Mais, mes histoires adolescentes,

qu’en dire à part qu’on a tous plus ou moins vécu

les mêmes et qu’on peut donc facilement s’identifier

au narrateur ? Autant, prendre cette voie pour moi c’est complètement

nouveau et risqué (car je parle très rarement de ça

ici ou ailleurs) autant je me vois déjà lire mes souvenirs

dessinés, fermer la bd, et dire « Et alors ? Ok ce sont

dessouvenirs, mais et alors ? » J'en dors pas la nuit, de ce

genre de questions. |

|

Cette page vous a plu ? Elle vous a soulé ? Trop long, pas lu ? Cliquez ici pour revenir au blog et me laisser vos impressions, et rendez-vous peut-être dans mille jours pour une prochaine page ! |

[ 23 Avril 2010 - E-Mail ]